バックナンバー(2016~2018)

編集室から

夏の感慨と、浄土教の「もう一つの姿」の解明に向けて ─『インド・チベット浄土教の研究』によせて─ (2018年7月30日)

台風一過の朝に、蝉しぐれが響いています。

地震、大雨、そして異常なまでの酷暑と、この夏の日本は自然の猛威を実感することになりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。思えば、私たちの祖先もこうした美しくも厳しい風土の中で生きてきた訳ですが、平成の終わりを前に、今、私たちも「何を大切にすべきか」を真剣に考え直してみる必要があるのかもしれません。

日本史全体でも類のない惨事となった昭和の戦争と、その後のめざましい復興、高度経済成長も、「今は昔」となりました。それを知らない世代も、どんどん増えてきています。彼らに「どうやって、過去の“記憶”を伝えていくか」が、今の中堅以上の世代の課題なのでしょう。

古代キリスト教の偉大な神学者・哲学者として知られるアウグスティヌス(354〜430 写真はボッティチェルリ作)は、有名な『告白』で、「時間」を客体的存在とせず、人間の意識の広がりとして捉え、「過去は記憶、未来は期待、現在は直観である」とする旨の議論を行っています。

彼が生きたのは、仏教でいえば、唯識を体系化した無着・世親とほぼ同時代ですが、共に「心」について深い思索を行っているのは、非常に興味深いことです。そして、確かに「記憶、期待、直観」という言葉で示される「精神の働き」こそは、人間最大の特徴です。

その意味で、「温故知新」(『論語』)ではありませんが、過去に学び、そこから今、未来に向かっての展望を開くのが、人間としての「あるべきよう」(明恵)なのかもしれません。

平成の終わりに当たって、弊社も「仏教学」という限られた分野ですが、そうした人間の営みに少しでも貢献して行ければと願っております。皆さまのご支援を、心からお願い申し上げます。

さて、今回は、前回の終わりで予告したように、7月末のもう一つの新刊『インド・チベット浄土教の研究』をご紹介しましょう。

言うまでもなく、浄土教は、禅と共に、東アジアで最も広く広まった仏教の形です。日本でも、古くは前回にご紹介した『般若心経述義』の著者・智光を始めとして、源信、法然、親鸞、一遍など、多くの優れた仏教者によって広められ、それにもとづく宗派もできました。

一方、インド・チベットでは、宗派こそできませんでしたが、その信仰は脈々と継承され、『普賢行願讃』に代表される大乗菩薩道の一環として理解されると共に、他方では密教と結びつき、長寿を願う儀礼や、「死の準備」「臨終行儀」の意味を持つ「遷移(ポワ)」の実践へと展開して行きます。本書では、そうした展開の様相を、重要文献の和訳と詳細な註記によって解明しようとするものです。

本書の順序に従ってご紹介すると、まず「序論」ではインドからチベットへ至る浄土教の展開を概説し、併せて、その帰結としてのチベットにおける阿弥陀信仰の姿を、ダライ・ラマ7世の儀軌(以下、本書に関連して太字にした文献は、全て和訳を収録)を例として示します。

続く本論では、まず「第1部 顕教篇」の「第1章 チベットにおけるカルマ・チャクメーの浄土教」では、カルマ・チャクメーの『清浄大楽国土誓願(=極楽誓願)』を中心とする浄土教の展開を扱います。この願文は、ツォンカパの『最上国開門』と並ぶチベットを代表する浄土教文献で、先に弊社から刊行した『極楽誓願註』もその本頌とソナム・チュードゥプによる註釈を全訳したものですが、本書でも本頌を全訳しつつ、より古い註釈である『弁別釈』を中心として、詳細な註記を加えています。また、カルマ・チャクメーの大部な著作『山法』から「国土の選択」の章を和訳し、様々な浄土から弥陀の極楽浄土を「選択」する彼の信仰を紹介していますが、これは東アジアの浄土教における同種の信仰と比べても、興味深いものがあります。また、付録の『山法』目次は、カギュ・ニンマ両派が融合した環境における顕密の修行の全体像を簡潔に示したものとして貴重です。ギェルケンポの『清浄大楽国土の誓願』簡略版は、ゲルク派の学僧によるカルマ・チャクメーの願文の読誦用要約版で、その宗派を超えた流布を示すものです。

「第2章 チベットにおける阿弥陀浄土と阿閦浄土の信仰」では、ゲルク派の学僧であるチョネ・タクパシェードゥプによる阿弥陀と阿閦の浄土への願文を紹介しつつ、それをもとに、インド・チベットにおける「複数の浄土への往生を併せて願う」浄土教のあり方が提示されます。これは「極楽浄土のみ」に特化する日本の浄土教系宗派の信仰とは異質ですが、東アジアでも唯識系統の法相宗では行われました。そういえば、敦煌の唐代の石窟でも、しばしば同じ石窟の壁に弥陀、薬師、弥勒などの様々な浄土を描くのも、こうした信仰を反映しているのかもしれません。

次に「第2部 密教篇」の「第1章 インドにおける浄土教の密教化」では、後世のチベットに大きな影響を与えた『阿弥陀鼓音声陀羅尼経』と、それに関連するジターリの「讃・成就法・儀軌」の三部作を紹介します。ジターリはインド後期大乗の学僧で、論理学や菩薩戒でも業績を残し、アティシャの師の一人です。インドの密教化した阿弥陀信仰では、このジターリと、もう一人のダーキニー・シッディラージャ(マチク・ドゥプペー・ギェルモ)の儀軌が、それぞれ所作タントラと無上瑜伽タントラ系のものとして、後世のチベットに大きな影響を与えました。現代のチベット仏教でもしばしば行われる弥陀の「長寿灌頂」や砂マンダラ建立も、何らかの形で両者の影響を受けている場合が多いはずです。

続く「第2章 中国におけるインド浄土教の密教化」では、不空訳の二つの阿弥陀関係の儀軌を紹介します。その内、『無量寿如来観行供養儀軌』は、四度加行の最初に行う「十八道」の典拠として有名であると共に、本書では、それが「唐代以前に盛行した浄土教典籍の精髄」がぎっしりと詰まった、浄土教的にも非常に充実した内容であることを明らかにしています。また、『金剛頂経観自在王如来修行法』は、『金剛頂経』系(瑜伽タントラ)の弥陀一尊(一印マンダラ)の行法として、注目すべきものです。

以上、本書の内容をやや詳しくご紹介しました。チベット文献に関しては、本文で和訳が紹介されるのは近世の著作ですが、註では、古代以来のチベット浄土教の展開や、それと東アジア浄土教との比較・検討などの教学面での充実した記述があります。その意味で「本書の註は本文と同格の重要性を持つ」といえるかもしれません。

その一例を挙げますと、「索引」の【事項】にある「歓喜地を得た者と福分が等しくなる(来迎時の見仏の後に)」「極楽往生して授記を得た者は第八地」という項目は、いずれもカルマ・チャクメーの願文についての『弁別釈』の註釈内容に関するものですが、その意味は、それぞれ「弥陀の来迎の時にそのお姿を見た功徳は、見道(初地)に等しい」「極楽往生して弥陀から授記を受けることによって第八地に至り、必ず成仏する境地(不退)となる」ということです。

これが、浄土教と大乗菩薩道を統一的に理解する上で「核心的な内容」であることは、見る人が見れば、直ちにおわかり頂けることでしょう。なぜなら、チベットでは、密教(特に無上瑜伽)も大乗菩薩道の「五道十地」の修道階梯を速やかに進む道とされますが、「それに近い意味」が、ここでは浄土教にも付与されているからです。

これは、形としては本書の註の片隅に現れた記述にすぎませんが、内容としては、ある意味で「チベット浄土教最高の到達点」ではないかとさえ、思えてきます。

その内容は、龍樹作と伝えられる初期大乗の論書『十住毘婆沙論』(漢訳のみ)で、「大乗菩薩道において、空観によって不退へ至ることができない者が、そこへ至ることができるように、信方便の易行を説く」との趣旨で念仏を説くことも、直接の関係はさておき、方向性としては非常に一致するものを感じます。

このように、随処に重要な内容を含む本書の註を検索しやすくするために、「索引」には本文・註の両者について、浄土教関係のキーワードを重点的に収録しましたので、ぜひご活用頂ければ幸いです。

インド、チベット、東アジアを結ぶ「仏教の地下水脈」 ─『般若心経註釈集成〈中国・日本編〉』によせて─ (2018年7月2日)

今日は抜けるように青い空に、緑の梢が輝いています。関東ではもう梅雨明けだそうですが、確かに、早くも夏本番の風情です。暑さは厳しくても、湿気の多い梅雨時よりは、からっとして気持ちの良い季節なのかもしれませんね。

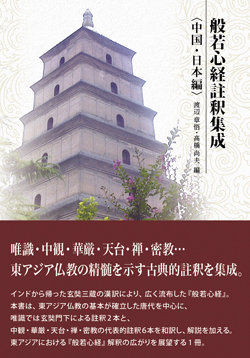

さて、おかげさまで、7月末に新刊2点を刊行することとなりました。その内、今回は『般若心経註釈集成〈中国・日本編〉』をご紹介したいと思います。

本書は、一昨年に刊行した『般若心経註釈集成〈インド・チベット編〉』に続くもので、東アジア仏教の「基本」が確立した中国・唐代の6本(その内、円測註は唐で活躍した新羅僧によるもの)と、それを承けた奈良・平安時代の日本の2本の古典的註釈を収録しています。訳者はいずれも、それぞれの分野で現代のわが国を代表する研究者です。

〈インド・チベット編〉収録の11本と併せて、これで、大乗仏教が広まったアジア各地における『般若心経』註釈でも、後世における展開の「出発点」となった古典的なものは、ほとんどが和訳で読めるようになりました。

『般若心経』の漢訳はいくつかありますが、いうまでもなく、その中で最も流布したのは玄奘訳です。従って、本書に収録された諸註も、全て、その訳文についてのものです(空海註では「羅什訳」としていますが、そこで引用される経文は玄奘訳と一致します)。そこで、本書のカバー(上)には、玄奘ゆかりの西安(長安)・大慈恩寺の大雁塔の写真を掲載しました。

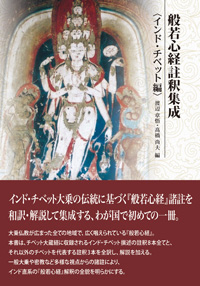

一方、〈インド・チベット編〉のカバー(左)は、『般若心経』で説き手となる観音(ここでは十一面観音として描かれています)。西チベット・ダンカル(トンガ)石窟の、カシュミールの影響を受けた古い壁画(11〜12世紀頃)ですが、西チベットは同書に註釈を収録したアティシャ、カシュミールは同じくシュリーマハージャナゆかりの地で、壁画も両師とほぼ同時代の作品です。

本書収録の諸註の内、まず、基註と円測註はいずれも玄奘門下によるもので、共に、玄奘がインドから伝えた護法(ダルマパーラ)系の唯識の立場から註釈を加えています。

いずれも、『般若心経』の空観の中心となる「色即是空、空即是色」については唯識の三性説によって解釈していますが、これは、〈インド・チベット編〉収録の諸註でも瑜伽行派の影響を承けたジュニャーナミトラ、プラシャーストラセーナ、シュリーマハージャナの諸註(特に、明確に唯識の立場に立つプラシャーストラセーナ註)と共通します。インド瑜伽行派における『般若経』理解が正確に反映されているのは、さすがに玄奘の直弟子たちですね。

また、この両註は〈インド・チベット編〉収録の諸註を含めても、現存する『般若心経』註釈としては最古層に属することも貴重です。

その内、基(窺基)は法相宗の祖として名高い学僧ですが、その註釈では『般若心経』の直接的意味を解説するだけでなく、最初の「行深般若波羅蜜多時」の「行」をめぐって、瑜伽行派の修道論を詳細に展開(大部な註釈の前半ほぼ全て)しているのが大きな特色です。

チベットでは大乗仏教について「甚深見」(空観)と「広大行」(菩薩行)の両面から理解することがありますが、いずれかといえば前者を表に出した『般若心経』についても、後者の要素を『現観荘厳論』に従って読み取る伝統があります。その最古のものが〈インド・チベット編〉の初めに収録したカマラシーラ註ですが、基註も、その名の通り「行」を重視する瑜伽行派の立場から、それを試みたものといえるでしょう。ただ、カマラシーラ註のように、『現観荘厳論』に基づいて『般若心経』の経文自体に瑜伽行派の修道階梯を読み取っている訳ではありません。

また、「勝空者」(中観派)と「如応者」(瑜伽行派)の対論の形で註釈を進めるのも特色ですが、著者の立場上、もちろん後者の優位が示唆されています。ただし、先に述べた「行」についての解説のほとんどは『瑜伽師地論』「菩薩地」(「カダムの六宗典」の一つでもあります)に基づくものですから、実はチベットの「道次第(ラムリム)」の上士(大乗)の修行と共通する内容が多く、その意味で、チベット仏教に関心のある方々にも興味深く読んで頂けるものと思います。

一方、円測の註釈では、中観派の清弁(バーヴィヴェーカ)と唯識派の護法の両系統の空性理解を併せて説き、後者を主としつつも、両者は「互いに影響しあうことにより、人々にとって理解の助けとなっている」(p.183)として、矛盾するものではないとするのが特色です。こうした姿勢は、訳者の「解題」にあるように円測の『解深密経疏』にも見られるものですが、「解題」の註8で指摘されるように、『解深密経』自体から導き出される立場と見ることもできるでしょう。また、〈インド・チベット編〉収録の諸註でも、中観派のヴィマラミトラ、唯識派のシュリーマハージャナの註釈では、自身の立場を主としつつも、それぞれ他方の説に言及するのも(〈インド・チベット編〉pp.96, 251)、円測に近いといえるかもしれません。

基と円測の著作の一部はチベット語訳もされ、その大蔵経に収録されています。このように「東アジアを越えて評価された」唐代を代表する二大学僧の註釈を収録できたことは、本書の大きな特色となりました。

次に、法蔵註は、日本では奈良・東大寺で知られる華厳宗の教学の大成者によるものです。法界縁起に基づき「一即一切、一切即一」の壮大な世界観を説くその教学は、天台と共に、東アジアの仏教哲学を代表するものですが、この註釈も短編ながら深い解説を明快に行っているのは、さすがです。その「簡にして要を得た筆致」は、どこか〈インド・チベット編〉最後に収録したターラナータを思わせますが、いずれも学僧として優れた業績を残した人物ですから、それも当然でしょう。

(伝)明曠註は天台系の註釈で、「空・仮・中」の三諦を『般若心経』に応用するなどして、これも簡潔ながら深い解釈を行っています。また、序の部分が空海註のそれに類似することでも知られていますが、著者については、明曠の名に仮託した偽撰説があり、本書に収録した和訳の「解題」でも、その立場を取っています。

浄覚註と慧忠註は、禅の立場からの註釈です。時代的に先行し、いわゆる「北宗禅」に属する前者は、禅的な「無心」「仏心」を説くものの、経文の直接的意味に従った一般的註釈の形を残しています。

一方、後者は「南宗禅」第六祖とされる慧能の弟子によるものですが、そこではもはや、これまでの註釈の形を超えて、『般若心経』の経文に託して「禅の境涯」を端的に語るスタイルとなっています。そこで説かれる「一念超越」「一念不生」は、いかにも南宗禅的ですが、それと同時に、〈インド・チベット編〉収録のヴァジュラパーニ註で強調される「無想念」(〈インド・チベット編〉p.290の註2などを参照)をも思わせるものです。ヴァジュラパーニはインド後期密教のマハームドラーの成就者で、チベットのカギュ派に近い法脈に属しますが、時に、マハームドラーと禅との近さが指摘されるのもうなずけます。

智光註と空海註は日本の註釈です。前者は「智光曼荼羅」と呼ばれる浄土変相図の感得者として、日本浄土教史でも名高い人物の著作ですが、もともと著者は中観派の流れを汲む三論宗の学僧です。それだけに、『般若心経』を註釈する場合も、龍樹作と伝えられる大部で、しかも現存最古の『般若経』註釈といえる『大智度論』に依拠するところが多いのが特色となっています。その様子は、後世のインド・チベットで『般若経』理解のスタンダードとなった『現観荘厳論』を『般若心経』解釈にも適用したのを思わせます。

また、その序論的な部分(pp.384〜385)で、『解深密経』に基づく唯識派の「三転法輪」説に対して、中観派の立場から、第二法輪としての中観と、第三法輪としての唯識との同質性を指摘するのは、先の円測を思わせると共に、後世のツォンカパが『善説心髄』で行った議論の「先駆」ともいえるかもしれません。

現存する東アジアの『般若心経』の古い註釈で、中観の立場からのものは、実は智光のものだけです。『般若心経』の漢訳者で、唯識の立場を取る玄奘の圧倒的な影響力の前に、三論宗が陰を潜めた印象がありますが、その中で、こうした充実した註釈が奈良時代の学僧によって著されたのは、日本仏教にとっても誇るべきことでしょう。

最後の空海註は、有名な『般若心経秘鍵』です。もはや、これについては縷々述べる必要はないでしょうが、以上のように東アジアの諸註を見てきた後で思うと、経文の直接的意味ではなく、密教のマンダラ的な「悟りの風光」を経文に託して語ろうとする姿勢(いわゆる「深秘釈」の立場)は、案外、南宗禅の慧忠註に近い印象を受けました。空海が当時、唐で盛行していたはずの禅に言及することはほとんどないようですが(最澄は禅を伝えています)、幅広い関心では比べるもののない空海ですから、もしかしたら、唐で、こうした「『般若心経』解釈の新傾向」にも触れていたのだろうか…とも思えてきます。今後の研究が待たれるところです。

以上、本書に収録された諸註について、〈インド・チベット編〉収録の諸註とも比較しながら、やや詳しくご紹介しました。結局、そこから見えてくるものは、インド、チベット、東アジアを貫く「仏教の地下水脈」というべき、ひそやかな、しかし脈々たる流れです。ぜひ、両編を併せてご覧頂ければ幸いです。

次回は、そうした「水脈」を、浄土教について明らかにした新刊をご紹介したいと思います。

原典自身の言葉が語るゾクチェンの世界 ─『ニンティクの研究』によせて─ (2017年10月2日)

抜けるような青空と秋雨が交互に訪れる中、秋も深まってきました。弊社でも新刊2点を無事に出し終えて、まずは一息ついているところです。

これまでの様子を見ますと、だんだんと弊社も「インド・チベット仏教に関する学術書の専門出版社」として認知されてきたようです。これもひとえに、皆様のおかげです。ここに改めて、深くお礼申し上げます。

今回は、前回の最後で申し上げたように、もう1点の新刊『ニンティクの研究』についてご紹介しましょう。

まず「ニンティク(心髄の滴)」とは、少し聞き慣れない言葉に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、チベット仏教最古の宗派ニンマ派で、全仏教の頂点に位置づけられるゾクチェン(大いなる完成)の「奥義」とされる教えのことです。

ゾクチェンは、広い意味では、チベットに大きな影響を与えたインド後期密教(無上瑜伽タントラ)と共通する要素も多いのですが、その強い本覚思想的傾向を始めとして、依拠する聖典、教えの相承系譜などには、非常に独特なものがあります。20世紀後半にチベット仏教が西側に広まる中で、熱心な信奉者を獲得する一方で、近代仏教学の立場からの解明は、これまであまり進んでいませんでした。

その理由には、やはり「埋蔵聖典(テルマ)」を重視するニンマ派のあり方が、諸文献の歴史的展開を実証的に追跡しようとする近代仏教学の方法論には馴染みにくいものだったこともあると思います。

しかし、こういった問題は、本当は、一般の大乗経典や密教経典にもあるはずです。なぜなら、それらも龍樹(龍猛)が「龍宮で得た」「南天鉄塔で得た」などの伝承によって暗示されるように、「ある優れた宗教者が〈仏陀の真意〉として感得し、世間にもたらした」という点では、一種の「埋蔵聖典」である…ともいえるでしょうから。

その意味で、ニンマ派のあり方は、実は「宗教体験と文献」という巨大な問題を、私たちに提起しているようです。

さて、こういった中で、本書が取る方法論は「できるだけ多くの原典の和訳を提示しつつ、著者自身の考察は必要最小限に留める」というものです。これは、わが国ではこの分野の文献のまとまった和訳がほとんどない状況を考慮し、しかも、その研究がまだ充分に進展していない中で、不確かな考察をすることを控えるためです(p.5以下の大意)。

従って、「ゾクチェンについて、原典自身の言葉によって語らせる」というのが、本書の最大の特色となっています。

本書の構成でいえば、まず「序論」で以上の方法論を提示した上で、「文献史」で関連文献の概要を示し、「基盤論」で基本的な哲学的背景を紹介します。そして、続く「灌頂論」ではロンチェンパの4種の灌頂儀軌を全訳し、「仏陀論」ではゾクチェンの仏身論と浄土論について詳説しています。

これらの諸章では、それぞれテーマごとに、ニンマ派を代表する学匠ロンチェンパ(14世紀)の著作を中心とする原典の和訳(いずれもかなり長文で、註または本文中にチベット語原文も示しています)を集めて、それらによって自ずから「ゾクチェンの世界」を語らせていきます。

チベット仏教では「仏道の体系」を説明するのに、よく「基」「道」「果」の三項が用いられますが、結果的に、本書の「基盤論」「灌頂論」「仏陀論」はそれぞれに相当し、それによって「ニンティクの全体像」が概略ながらも示されることになった…といえるのかもしれません。

本書を「ロンチェンパのゾクチェン要文集(アンソロジー)」として活用することもできるでしょう。

ゾクチェンについては、以前、日本の学会で、その本覚思想的傾向や、そこから想定された禅との関係が色々と論じられた時期もありました。

しかし、本書の「基盤論」を一読すればわかるように、術語の違いはあっても、その内容は中観と如来蔵、そして無上瑜伽への「一定の理解」さえあれば、決して、違和感を覚えるものではありません。本章の冒頭にある「七つの誤謬」(p.83以下)では、ロンチェンパは「基盤」(事実上の「本覚」ともいえるでしょう)が「実体視」される可能性を、注意深く退けています。

こうした問題については、ダライ・ラマ14世の印象的な小論「私のチベット仏教観」(三浦順子訳『愛と非暴力』春秋社の巻末に収録)に、簡潔ながら実に深い指摘がありますので、併せて読むと、大いに得るところがあると思います。

また、「灌頂論」は、インド後期密教における灌頂やガナチャクラなどの儀礼についての研究がかなり進展した今日では、それとの比較でも注目されます。「仏陀論」で詳細に示されるゾクチェンの仏身論や浄土論を、一般仏教のそれと比べてみるのも興味深いことでしょう。

総じていえば、本書で示される「本覚思想を背景とする密教的世界の説示」は、一般のインド・チベット密教よりも、日本の真言・天台の密教に「より近い」印象を受けました。

その意味では、日本仏教の研究に当たっても、本書を「他山の石」として参照する価値はありそうです。

なお、既に弊社から刊行している『極楽誓願註』も、カルマ・チャクメの『極楽誓願』についてのパトゥル・リンポチェ(よく知られているように、19世紀のロンチェン・ニンティクの大家です)による講義の面影を伝えるソナム・チュードゥプ註を全訳したもので、実は、ニンマ派と深い関係があります。

同書巻末の「解説」には、ニンマ派がチベット浄土教史で果たした役割についての詳しい指摘もあります(p.278以下)。ニンマ派について関心のある方は、『ニンティクの研究』と併せて参照して頂ければ、きっと得るところが多いと思います。

迷悟の万象を明らかにする ─『解脱道解明』によせて─ (2017年9月18日)

台風のさなかですが、今は秋の虫の声と混じった静かな夜の雨音を聞きながら、これを書いています。9月末の新刊2点の内、今回はまず『解脱道解明』についてご紹介したいと思います。

さて、既にこのサイトでもお知らせしているように、本書は「仏教の基礎学」として北伝仏教で親しまれた世親(ヴァスバンドゥ)の『阿毘達磨倶舎論』の全偈頌を、ツォンカパの弟子で、後世にはダライ・ラマ1 世として知られるようになったゲンドゥンドゥプ(1391-1474)が註釈したものです。チベット仏教ゲルク派の僧院では、『倶舎論』の学ぶに当たって最初に読むテキストとされるだけあって、その解説は丁寧でありながら簡潔で、とてもわかりやすいものです。

ゲンドゥンドゥプは、『入中論』についても同様の特色を持つ註釈『入中論の意趣善明の鏡』を著していて、既にツルティム・ケサン先生と藤仲孝司先生による全訳も刊行されています。

ツォンカパが活躍した14-15世紀のチベットは、それまでインドから吸収してきた仏教の蓄積が各宗派で一斉に開花する「黄金時代」です。そうした中で、ツォンカパと、その「二大弟子」であるタルマリンチェンとケードゥプジェによって大成された顕密にわたるゲルク派教学を、さらに後に続く人々のために、簡潔・平易で、しかも要点をはずさない「入門書」としてまとめあげたのが、ツォンカパの弟子たちの中でも歳若いゲンドゥンドゥプだった……といえる面もあるのかもしれません。その姿勢は、禅の言葉を使っていえば、まさに「老婆心」(弟子への慈愛のこもった手取り足取りの面倒見)に満ちたものです。また、釈尊の最も若い弟子で、しかも釈尊滅後、その教えの結集で大いに活躍した阿難(アーナンダ)を思わせるところもあるようです。

伝承によれば、結集に当たって阿難は、阿羅漢果を得ていなかったので参加が認められず、急遽、修行を深めてそれを得て参加できたとのこと。それに似た「親しみやすさ」と「優しさ」を、どこかゲンドゥンドゥプも持っているようです。後世、彼が「無住処涅槃」を体現して衆生と共に歩む観音菩薩の化身であるダライ・ラマの「初代」と仰がれるようになったのも、理由のないことではないのでしょう。

本書についていえば、まず、インド・チベットの各種の註釈を踏まえて、『倶舎論』の全偈頌を解説していることが特色です。初学者の方には『倶舎論』を丁寧な説明と平易な訳文で読むことができる「格好の入門書」になるでしょうし、また、研究者の方には、チベットの『倶舎論』理解に関する「情報の宝庫」として活用することもできるはずです。

日本でも古代の奈良仏教以来、『倶舎論』は長い研究の伝統がありますが、それとの比較でも本書の内容は実に興味深いものです。特に、本書の「序論」でチベットにおける『倶舎論』伝承史を詳説し、その中に『解脱道解明』を位置づけているのは、読者にとっても大いに役立つはずです。

なお、『倶舎論』と『解脱道解明』ですが、これは「法の分析」ともいわれるアビダルマ(阿毘達磨)だけあって、もちろん、なかなか複雑であることは確かです。しかし、今回、本書を編集した印象からいえば、その内容は、予想外に「衆生の存在についてのリアリズム」に満ちたものと感じました。ここでいう「衆生の存在」とは、近代西洋哲学の言葉でいえば「実存(existenz)」ということになります。

そこには、せっかく阿羅漢果を得てもそこから「退転」してしまい、再びそれを獲得する姿も説かれますし(本書pp.501-502)、また、「地獄の王」である閻魔(ヤマ)は「引業が不善」で地獄にいるものの、「満業が善」で天のような大威徳を持っていることが説かれます(本書p.370)。ことわざに「禍福はあざなえる縄の如し」とありますが、衆生の禍福と、仏教的にいえばその因となる善悪は、まさに入り交じり合って、「一切知者」である仏陀以外には、容易に理解できないものなのでしょう。だからこそ、安易に「他者の善悪」を論じてはいけないのかもしれません。

……キリスト教でも、イエスの言行を記した『福音書』で「他者を裁くな」と教誡されるように。

禍福も善悪も「わが心(自心:svacitta)」の現れにすぎません。『倶舎論』でも、世間は「業」(本書p.292)と「随眠(煩悩)」から生じた(同p.407)と説かれるように。それを、より端的にいえば、『入中論』に引用される『十地経』の言葉のように「三界は心(識)のみ」(弊社刊全訳p.55, p.160以下)ということになるのでしょう。

一見、複雑な『倶舎論』も、無間地獄から阿羅漢果、さらには仏果に至るまで、要は「わが心」の諸相を明らかにしたものともいえそうです。そうした「わが心」の「迷悟の万象」を明らかにするものこそが『倶舎論』であり、また、本書『解脱道解明』なのでしょう。それが、編集を終えて感じた「本書を読む上でのポイント」(少なくとも、宗教的な意味での)でした。

『倶舎論』の著者・世親が、やがて唯識の論師として活躍していくのも、ある意味では自然な展開です。

……結局、仏典は全て「わが心への註釈」にすぎない、ともいえるのかもしれません。

次回、このコーナーでご紹介を予定している、もう一つの新刊『ニンティクの研究』は、そうした「わが心の本質」に端的に迫る教えをテーマとした、わが国ではほぼ初めての、本格的な研究書です。

梅雨の川辺にて ─詩人・宗左近氏と市川─ (2017年6月19日)

緑深い6月。梅雨入りしたとはいえ、東京付近ではまだそれほどは雨が降らないようですが、それでも夕方には通り雨が来ることが多くなりました。

このコーナーの更新もすっかりご無沙汰してしまいましたが、現在、弊社では秋に新刊を2点刊行するべく、準備を進めているところです。1点はアビダルマ、もう1点はゾクチェン関係です。刊行が近づきましたら、具体的にご案内をさせて頂きますので、ご期待下さい。

さて、そんな中の一昨日、詩人の故・宗左近氏を偲ぶイベント「市川と宗左近」に行ってきました。

宗左近氏(1919〜2006)は詩作のほかに、評論・翻訳などでも幅広く活躍されましたが、晩年を市川で過ごし、その地をこよなく愛されました(右の写真は昨年、市川文学ミュージアムで開催された「詩人・宗左近展」パンフレットの表紙。たぶん、江戸川の土手での写真と思います)。本人が語られるところでは、市川に惹かれたのは、江戸川から富士山が見える自然と、縄文時代から永井荷風に至る文化・歴史の息吹が残っているからとのこと。これは、幼い日からこの地で育ち、現在もその近くで仕事をしている私にも頷けます。

今回のイベントは、千葉県市川市の里見公園に、同氏の詩碑(写真)が建立されて1周年を記念して、JR市川駅前の高層ビル45階にある市川市アイ・リンク交流ラウンジで開催されたものです。

里見公園は市川市北西部の江戸川に面した緑深い高台にあり、桜の名所として知られていますが、戦国時代の城跡・古戦場でもあります。

私も小学校低学年まで、そのすぐそばに住んでいましたので、色々と思い出深い場所です。今も時々、静かで美しいながら、何か深い「陰」を含んだような雰囲気に惹かれて散策に訪れますが、そんなある時、いつの間にか、この詩碑が立っているのに気づきました。そこには、宗左近氏のこのような詩が刻まれています。

曙(あけぼの) いま 世界が垂直

市川 蕊(しん)の蕊の透明

はばたく 虹の風たち

これは1999年に同氏が市川のために作られた「市川讃歌 透明の蕊の蕊」の一節です。この詩には三善晃氏によって曲が付けられて、同じ年に初演されました(こちらは、この詩碑建立についての動画ですが、バックに流れている合唱が「市川讃歌」です)。今回のイベントでもソプラノ独唱で演奏されました。

その内容は、『万葉集』に出る市川を舞台とした伝説「真間の手古奈」をベースにしたもの。

3つの節からなり、それぞれ「夕焼け・星明り・曙」「永遠・瞬間・永遠と瞬間の交叉する今」を配しつつ、伝説の美少女・手古奈への若者の恋心と、手古奈の死、そして、若者の想い(たぶん、祈りのようなものでしょうか)をうたっていきます。詩碑に刻まれているのは最後の節の冒頭です。

黄昏から闇、そして曙への推移の中、「市川」を舞台に、生と死の交叉を描き出したその内容は、戦争の体験から「死者への鎮魂」を生涯のテーマとした宗左近氏の詩作の集大成といえるものかもしれません。しかも、その碑が立てられたのは、鬱蒼とした古戦場の森。作者が愛し、また、心に育んだ「市川」にふさわしい重厚かつ透明な記念(メモリア)となったようです。

最後の写真はイベントの翌日、詩碑を訪ねた時に撮ったもの。碑のある高台からの風景で、森の向こうに雨にかすんで見えるのが江戸川です。

初冬の京都にて ─北村太道先生出版記念祝賀会─ (2016年12月6日)

早くも師走。今年も残すところ僅かとなりました。

お陰さまで、9月末の新刊2点も書店や取次からの追加注文が続いています。ここに改めて、お礼申し上げたいと思います。

そんな中の12月2日、京都で、北村太道先生の新刊『タントラ義入の研究』の出版記念祝賀会が開催され、私もお伺いしてきました。北村先生には、本書を始めとして、「『金剛頂経』系密教 原典研究叢刊」として計4冊の刊行にご尽力頂き、弊社も本当にお世話になっていますので、ここは何はともあれ、新幹線で初冬の京都へ駆けつけた訳です。

当日、京都に着いたのは、昼過ぎ。夕方からの祝賀会にはまだかなりの時間があります。そこで、最近の私の趣味は「街歩き」なので、少し京都を散策してみました。幸いにすばらしい晴天でしたので、心地よく初冬の古都を楽しむことができました。

京都といえば、もちろん、まずは神社・仏閣。そして、古い和風の町屋が思い浮かびます。ただ、明治から昭和初期にかけての趣き深い洋風建築が随処に残っているのも見逃せません。写真は古くからの京都の中心、三条通りにある中京郵便局。明治35(1902)年建設当時の外観を残しています。明治の建物は、東京駅を始めとして東京にもいくつかありますが、拡幅以前の古風な狭い通りに、こうした堂々たる洋風建築が軒を連ねる姿(写真では通りの奥に小さく、同じく明治の旧京都日銀が写っています)は、京都ならではの風景でしょう。

さて、祝賀会は、まず東インド・オリッサ地方に伝わる伝統舞踊オリッシー(写真)から始まりました。踊り手は、ショーバ先生。北村先生と共に、密教に取り入れられたインドの神々(天部)の研究をされている方ですが、子供の頃からインド舞踊を習ってこられたそうです。流暢な日本語で話された解説では、これはオリッサの寺院に使える女性たちの間に伝えられた舞踊で、北村先生のお祝いのために捧げる…とのことでした。

その艶やかな姿は、さながら、今回の本のカラー口絵と扉に掲載した、金剛界マンダラの供養女のようです(今年8月24日の記事の写真参照)。オリッサは古く密教が栄えた土地。また、ヒンドゥー教の立派な寺院でも知られます。そんな宗教色豊かな環境で育まれた美しい舞は、北村先生への、何よりもの「お祝いの捧げもの」になったことでしょう。

続いて、本書の出版に助成を頂いた真言宗善通寺派管長の樫原禅澄猊下を始めとして、種智院大学学長・真言宗中山寺派管長の村主康瑞猊下、大谷大学名誉教授のツルティム・ケサン先生などが挨拶され、さらに、タントラ仏教研究会の中島小乃美先生(弊社から『一切悪趣清浄儀軌の研究』を刊行)が本書出版の意義を説明されて、最後に、北村先生がお礼を述べられました(写真)。

北村先生からお聞きしたところでは、先生は高校まではまるで勉強しないスポーツ少年で、学問に思い立ったのは大学に入ってからだそうです。しかし、そんな少年時代に育まれた体力とおおらかな心が、長きにわたって研究を続けられ、また、このように、多くの協力者も現れるようになった「原動力」なのではないか…と感じられてなりません。

また、北村先生は、若い時、大谷大学の山口益先生や龍谷大学の月輪賢隆先生といった「京都仏教学の黄金時代」の先生方から、中観や唯識といった仏教の基礎を叩きこまれたそうです。そして、種智院大学の壁瀬灌雄先生によって、チベット文献を用いた密教研究に開眼され、今日に至ったとのこと。

ひたむきな「努力」と、多くの人々との「ご縁」によって育まれた北村先生の「学問の姿」そのものが、密教、そして大乗仏教の根本である「般若・方便双運」の一つの具現なのかもしれません。

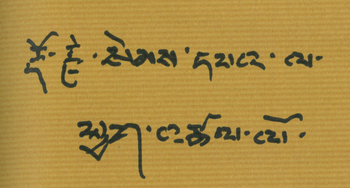

祝賀会が終わってから、私が持参した『タントラ義入の研究』に北村先生のサインをお願いしたところ、その始めにチベット語で「ドルジェセンパラ・チャクツェルロ(金剛薩埵に礼拝する)」と記して下さりました(写真)。般若を象徴する金剛鈴と、方便を象徴する金剛杵を持つ金剛薩埵こそは、密教を生きようとする者の「理想像」です。この一言に、先生の生涯と学問、そして密教の「全て」が凝縮されているように感じたことでした。

賢者と成就者の饗宴 ─『般若心経註釈集成〈インド・チベット編〉』によせて─ (2016年10月5日)

早くも10月、すっかり秋らしくなりました。

9月末の新刊は、先週納品したばかりですが、早くも取次や書店からの追加注文が入り始めて、まずまずのすべり出しのようです。新刊刊行前後の忙しさで、このコーナーの更新も少し遅れてしまいましたが、前回の記事の終わりで予告したように、今回はもう1点の新刊、渡辺章悟・高橋尚夫両先生の編になる『般若心経註釈集成〈インド・チベット編〉』について書いてみたいと思います。

さて、『般若心経』が大乗仏教が流布した地域で広く唱えられ、わが国でも、最もポピュラーな経典の一つであることは、周知の通りです。しかし、その知名度の割には、それが仏教の歴史の中で、どのように理解されてきたのかについては、空海や白隠など、日本仏教の一部の祖師による註釈を除くと、あまり紹介されることがありませんでした。

そうした状況の中で、本書は『般若心経』が生まれたインドと、その伝統を忠実に継承したチベットにおける註釈を、わが国で初めて全訳・解説して集成し、インド直系の『般若心経』解釈の全貌を提示しようとするものです。

収録された註釈は、チベット大蔵経収録の全8本と、それ以外のチベットを代表する註釈3本。以下、ご参考までに、それぞれの註釈の特色を簡単にご紹介してみましょう。

まず、最初に収録されたカマラシーラ註の著者は、チベットへの仏教導入に大きく貢献した有名なインドの学匠によるもの。インド・チベットの『般若心経』解釈では、『現観荘厳論』に従って、経文に菩薩の修道階梯としての「五道」を読み取ることが一つの大きな伝統となっていますが、この註釈はその現存最古のものです。

こうした『般若心経』理解は、日本ではあまり馴染みがないと思います。しかし、広く親しまれている漢訳(玄奘訳)『般若心経』の初めにも「行深般若波羅蜜多時」とあるように、本経の根底には「般若波羅蜜多の行」という実践があります。従って、こうした「行」のあり方を、インド・チベットで『般若経』解釈の基本となった『現観荘厳論』を『般若心経』にも適用して読み取ろうとすることは、必然の流れであったともいえるでしょう。

次に、ヴィマラミトラ註は、やはりチベットへの仏教導入期に活躍したインドの学匠が著したもので、多くの経論を引用した本格的な論書のスタイルで書かれています。詳しく、論旨も明快で、後世のチベットでも重視された註釈ですが、『現観荘厳論』の引用はあるものの、カマラシーラ註のような経文への「五道」の適用はなく、経文の直接的意味を忠実に解釈しています。また、随処に『大日経』が引用されることも興味深い点です。これは、同時代のブッダグヒヤが『大日経』の註釈書を書いているのと、同じ教学的背景があるのでしょう。

そして、順序は少し先に飛びますが、アティシャ註は、以上のヴィマラミトラ註に基づきつつ、そこに、カマラシーラ註と共通する「五道」の階梯を付加したもの。そこには、チベットの古くからの伝統に、『般若経』や『現観荘厳論』にも精通したアティシャの持ち味も加えた、『菩提道灯論』(弊社から全訳を刊行)にも通じる「広い視野」を見ることができるようです。

また、ゴク・ロデンシェーラプ註は、アティシャのチベット人の弟子の著作で、やはりヴィマラミトラ註を再註釈したものです。ゴクが基礎を築いたサンプ寺の教学は、後世のチベット仏教の顕教教学に大きな影響を与えましたが、そうした著者によるものとして、チベットにおける『般若心経』註釈史上でも注目すべき存在です。

一方、シュリーシンハ・ヴァイローチャナ註もチベット仏教導入期の著作ですが、『般若心経』末尾の真言の語釈を行い、また、経文の随処を「外・内・秘密」の三重に解釈することが特色です。

後者の一例を示すと、『般若心経』が説かれた場所である「霊鷲山」については、外にはマガダ国東方の山、内にはアカニシュタ天、秘密には内証たる菩提心としています(p.129)。これは、『初会金剛頂経』における化身の釈尊、受用身の毘盧遮那(アカニシュタ天で成仏)、法身の大毘盧遮那(大菩提心普賢大菩薩)を思わせるものです。先に触れたブッダグヒヤは、『初会金剛頂経』の達意釈『タントラ義入』(今回のもう1点の新刊に全訳を収録)も著していますが、この註釈も同時代のものなので、やはり共通の教学的背景があるのでしょう。

先のヴィマラミトラ註と共に、チベットへの仏教導入期の『般若心経』註釈に、『大日経』や『初会金剛頂経』と共通する要素が見られることは、日本密教との関連でも注目されます。

ジュニャーナミトラ註、プラシャーストラセーナ註は、『般若心経』の経文の分け方など、よく似た特徴を持っています。前者はチベットへの仏教導入期には知られていたものですが、後者はそれをもとにより詳説したものかもしれません。

いずれも経文に忠実な註釈ですが、共に「色即是空」の解釈には唯識の三性説との類似が指摘され、また、プラシャーストラセーナ註には特色ある二諦説が見られます。前者は「弥勒請問章」が付加された発展した段階の『般若経』を踏まえたものでしょうし、後者は、バーヴィヴェーカなどの、いわゆる「中観自立派」における「異門勝義」を認める二諦説に近いものと見ることもできます。全体として、11世紀頃、チベットにチャンドラキールティの「帰謬派」が導入される以前の、古い時期の中観の様相が感じられるようです。ジュニャーナミトラ註における「心の本質自身を見るそれが、菩提を見ることである」(p.160)という記述が、『大日経』住心品の「如実知自心」を思わせることにも注目すべきでしょう。

シュリーマハージャナ註は、「弥勒の五論」の一つとして知られる『法法性分別論』をチベット訳したインドの学匠による、唯識系の註釈です。冒頭の『般若経』の説示・結集や註釈者についての史伝的記述は興味深く(pp.235-237)、「色即是空」以下の空性の説示については、精緻な議論が見られます(p.249以下)。インド後期大乗の学術的な註釈として、充実した内容を持つものです。

ヴァジュラパーニ註は、インド後期密教(無上瑜伽)の成就者として名高い人物によるものです。著者については、昨年、弊社から刊行した『ガナチャクラと金剛乗』p.262以下でも詳しく考察されていますが、インドのマイトリーパの弟子ですから、カギュ派のマルパとは「同門」ということになります。

その「無想念の法」「三解脱門」を重視する内容は、インド・チベットの諸註の中でも異彩を放っており、恐らく、著者自身は無上瑜伽・究竟次第において空性を証悟する「光明」の境地なども念頭に置きながら、説示しているのではないかと思います。従って、明言されてはいませんが、実質的に「マハームドラーの立場からの註釈」ともいえるのかもしれません。インドの註釈らしく、基本的には厳密な論理によって説明していますが、随処に見られる印象的な譬喩には、成就者としての「体験」が滲み出ているようです。インドの成就者たちからは、ドーハやチャルヤーギーティーなどの神秘的な宗教詩の伝統も生まれ、それを受け継いだのがチベットのミラレーパです。

個人的には、この註釈は、本書収録の諸註でも最も親しみを覚えるものでした。

ロントゥン・シェチャクンリク註は、ツォンカパと同時代のサキャ派の学匠によるもの。「色即是空」の説明には、日本仏教でも親しまれている「水と月(水月)」の美しい喩え(p.334以下)が用いられています。

最後のターラナータ註は、有名な『インド仏教史』の著者によるものです。そこに見られるチョナン派の「他空説」については色々と議論もありますが、複雑な議論を簡明に表現する文面からは、確かに、著者の優れた知性が感じられます。

また、経文最後の真言を、本質的には「仏陀の御心にある、法身そのもの」(p.371)とするのは実に深い解釈で、どこか、空海の『般若心経秘鍵』を思わせる雰囲気もあるようです。チョナン派は、もともと『カーラチャクラ・タントラ』の解釈から始まったものですから、「密教的なセンス」には鋭いものがあるのかもしれません。

以上、本書に収録した註釈の著者たちは、まさに、インド・チベット仏教における教理に精通した「賢者」たちであり、また、修行によりそれを体験した「成就者」たちです。

本書はさながら、『般若心経』をめぐって、彼らがそれぞれの見解を述べる、華やかな「饗宴(シュンポシオン)」ともいえるでしょうか。

また、彼らの多くが、インドからチベットへの仏教導入に重要な貢献をした人物であることも注目すべきでしょう。上の写真は、ネパール・カトマンズにあるティローパとナーローパの師弟が修行したと伝えられる2つの洞窟。ヒンドゥー教のシヴァの聖地として名高いパシュパティナート寺院の境内、火葬場の奥の谷間にあります。彼らが実践した無上瑜伽の母タントラの聖地の多くはシヴァの聖地と重なり、また墓場を修行の場所として尊びますが、これもその一例かもしれません。

先のヴァジュラパーニ註も、カトマンズ近くのパタンで、そこにいたチベット人仏教徒たちに説かれたものですが、著者自身もティローパやナーローパに近い法脈に属しています。この写真から、そんなインドからチベットへの仏教伝播の歴史と、本書の諸註を重ね合わてイメージして頂ければ幸いです。

『初会金剛頂経』の「精神」に迫る ─『タントラ義入の研究』によせて─ (2016年8月24日)

台風も過ぎた昨日の夕方は、青空に細い雲がたなびき、早くも秋の風情を漂わせていました。「池冷やかにして水に三伏の夏なし。松高うして風に一声の秋あり」(『和漢朗詠集』夏・納涼)…季節の過ぎゆくのも、時代の移り変わりも早いものです。

このコーナーも、多忙にまぎれてすっかり更新が遅れてしまいましたが、ようやく、次回の新刊をご案内できるようになりました。サイトのトップページにあるように、9月末に2点、同時刊行します。

その内から、今回はまず、北村太道先生の『初会金剛頂経概論 『タントラ義入』の研究』をご紹介したいと思います。これは、著者の半世紀にわたる研究を集成した大著です。

いうまでもなく、『初会金剛頂経』は日本では『大日経』と共に「両部の大経」として重視される密教経典ですが、インド・チベットでは「瑜伽タントラ」の根本聖典として知られています。そのインドにおける註釈者としては、「義に巧みなブッダグヒヤ、言葉に巧みなシャーキャミトラ、義と言葉に巧みなアーナンダガルバ」といわれる三大家が知られていますが、本書は、そのブッダグヒヤによる註釈『タントラ義入』の徹底解明を目指したものです。

『タントラ義入』は、註釈書といっても「達意釈」ともいわれるように、『初会金剛頂経』の厖大な本文(漢訳では宋の施護訳が全訳ですが、三十巻に及びます)を逐語的に解釈したものではなく、はじめに本経の所説を概観した上で、本経の内容を「観想」「念誦」「護摩」を中心とする成就法次第として再構成し(目次をご参照下さい)、その実践的意味に留意しながら解説を加えたものです。それだけに、「『初会金剛頂経』が目指すもの」が端的に打ち出されていますが、著者ブッダグヒヤが「義に巧み」と評される所以でしょう(義:arthaには「意味」のほかに「目的」「利益」などの意味があります)。

ただし、『タントラ義入』は、『初会金剛頂経』のエッセンスを偈で要約した「教理分」をはじめとして、『金剛頂大秘密瑜伽タントラ』『降三世大儀軌王』『理趣広経』(前の二つは弊社から全訳を刊行しています)などの瑜伽タントラの関連聖典、さらには行タントラの『大日経』などからの多数の引用があり、しかも、それらに対するブッダグヒヤの解説はやや簡潔ですので、それだけで真意を理解するのは必ずしも容易ではありません。それを補うのがパドマヴァジュラの復註で、密教はもとより、場合によっては顕教との関係や、呼吸法などの禅定の具体的な心得も含めて、理論・実践の両面で実に詳細な解説を加えています。『中論』の理解に権威ある諸註釈が不可欠なように、『タントラ義入』の理解にもパドマヴァジュラの復註が不可欠である、といえるのかもしれません。

今回の北村先生の大著は、わが国ではじめて、『タントラ義入』をパドマヴァジュラの復註と併せて全訳・対照し、さらに、引用文献の詳細な註記を加えたものとして、『タントラ義入』、ひいては『初会金剛頂経』の本格的理解のためには必携の一冊といえます。

なお、本書のもう一つの特色は、以上のような「資料的価値」だけでなく、全体に通底する深い「宗教的精神」です。すなわち、『初会金剛頂経』では、密教の菩薩(その代表が金剛薩埵です)の衆生済度のための大悲にもとづく菩提心を、しばしば「愛欲」「貪染」などの言葉で表現し、行者はそれを決して離れてはいけない…と強調します(本書pp.161-171など)。これは、大乗菩薩道の密教的展開であると同時に、さらには、無上瑜伽タントラの「大楽」にも繋がるものでしょう。

『タントラ義入』でも随処にそれが強調されますが、特に、その心髄を示す行法とされるのが「四種秘密供養」で(本書pp.441-445など)、日本でいう「四智梵語」の偈に表現された「菩提心の展開」を、金剛界マンダラの「内の四供養女」の境地として捉えたものです。以上を踏まえて、本書の巻末論文でも、『初会金剛頂経』をはじめとする瑜伽タントラにおける「秘密成就法」「愛」などのテーマを詳細に検討しています。

以上は密教独特の表現を用いているとはいえ、意味するところは結局、大乗仏教の根本である「大悲」「菩提心」にほかなりません。日本でも名高い『理趣経』「百字の偈」は、瑜伽タントラ(『金剛頂経』系密教)の心髄ともいえますが、そこにある通り、それらは「密教の菩薩の無住処涅槃」そのものを指す言葉です。

北村先生の半世紀に及ぶ研究の中で、瑜伽タントラの「言葉」の大海から、そのエッセンスとなる「義(精神)」を見抜かれた炯眼には、ただ感嘆するばかりです。

上の写真は、本書の口絵から金剛灯女。スピティ伝来の古書体によるチベット訳『般若経』写本の挿絵に描かれた金剛界諸尊の一尊で、カシュミールの画風を示す11〜12世紀頃の作品です。「内」ではなく「外」の四供養女の一尊ですが、インド直系のその妖艶な姿は、以上の「秘密供養」の精神を彷彿とさせるものです。

それでは、次回はもう1点の新刊、『般若心経註釈集成〈インド・チベット編〉』をご紹介することにしましょう。

年の瀬に、静寂の港で思う ─「古典」ということ─ (2016年1月1日)

今年も、冬の関東の抜けるような青空のもと、新しい年を迎えることができました。あけましておめでとうございます。

弊社も間もなく設立して満5年となります。ゆっくりとした歩みですが、だんだんと出版と経営のペースも見えてきました。これもひとえに皆さまのご理解とお力添えのおかげです。国内外に厳しい時代で、特に、わが国における人文科学の置かれた状況は決して楽観視できるものではありません。ただ、時の風雪に耐えた「古典」は、そういった時代にこそ、より輝きを増すとも言えそうです。弊社も、今後とも、インド・チベット仏教を中心とする、そうした「古典」の翻訳・研究をご紹介すべく、微力ながら精進を続けて参りたいと存じます。今後とも、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

さて、現在、弊社では、2点の新刊の編集に追われています。その中の一冊は1000頁を越える大冊になる見込みで、なかなか大変です。こうした多忙な状況で、しばらく遠出することもできませんでしたが、昨年の大晦日には、一年の区切りを付ける意味で一息入れ、三浦半島の突端にある三崎港(神奈川県三浦市)まで散策の足を延ばしました。正月の華やいだ雰囲気も良いのですが、それを前にして静まりかえった大晦日の日中の雰囲気に、昔から、より惹かれるところがあるからです。

三崎港といえば、「三崎鮪」で知られる漁港ですが、京急の特快に乗れば都心から1時間余りで着いてしまいます。しかし、そこは東京とは別世界。豊かな岸辺には多くの漁船が係留されています(上の写真)。また、港を見下ろす高台は、戦国の風雲をくぐり抜けた三崎城の址。港の街灯の上にはカモメもとまり(左の写真)、また、岸辺や路地には猫もたくさんいました。

何よりも、驚くのは、昭和30年代を思わせるような昔懐かしい街並が、ほぼ、完全な形で残されていること(右の写真)。まるで、映画化された「三丁目の夕日」のセットのようです。古い街並を求めて東京の下町を好んで歩く私ですが、美しい海辺に、ここまで完全な形で残されている姿を見ると、まるで「夢」か「幻」でも見ているような不思議な気分になりました。

東京だったら、再開発でたちまち消え去ってしまうのかもしれませんが、そこから少し「距離」のある漁港だからこそ、ここまで「完全に」残されたのでしょう。これは本当にすばらしく、文化財的な価値も高いと思います。

たぶん、夏などのシーズンには、多くの観光客や海水浴客で賑わうのでしょうが、大晦日には道行く人も少なく、鮪料理の店や市場は開いていたものの、街はひっそりと静まり、ただ一瞬の夕日に、美しく燦めいていました(下の写真)。

漁業で栄えた三崎ですが、現在は人口も減少しつつあるそうです。ただ、その中でも、こうした三崎の街並を観光資源として活用し、また映画のロケ地として招聘する動きもあるとのこと。ぜひ、それを継続して、「昭和遺産」として、末永く残して頂くことを願ってやみません。こうした街並も、一つの「古典」です。きっと、未来の世代の「心を豊かにする」ものとなっていくことと思います。